【第3回】データ好きがおすすめしたいプロ野球データサイトや本について【必見】【2025年版】

これまでおすすめなデータサイトとセイバーメトリクスのサイト、また本を紹介してきました。

最終回となる今回ではそれらのサイトなどから特選した個別コラムについて紹介いたします。

「サイトはわかったけどどのコラムを見ればわからない‥」そんな人の助けになれれば嬉しいです。

書いている人がデータ沼にハマっている人なので初心者の方が見るのは少し難しいかもしれません。

ただ絶対‥とは言いませんがかなりの確率で楽しめる非常に質の高いコラムであることは間違いないです。

実感と合っていてとっつきやすいものから非常にマニアックなものまで取りそろえました。

是非ブックマークなどをしてください。

基準として難易度★☆☆☆☆目安を設けました。

★が多いほど読む難易度が高いと思ってください。

★1個が初心者さんでも読みやすいもので★5個は結構読むのにカロリーが必要なコラムです。

前回までの2回分の記事は以下になります。

またよければ以下の記事たちもデータ/コラムサイトのハブとしてブックマークください。

第1回がデータサイト

選手のOPSや左右別打率など状況別の細かい成績を知ることができるサイトを紹介しています。

詳細なデータを見たいという方はこちらをどうぞ。

第2回がコラムサイト

セイバーメトリクスの論考をしているサイトを中心におすすめな書籍を紹介してます。

初心者さんにもおすすめなサイトや本を紹介しているので初心者の方はこちらをどうぞ。

もしこの記事を見てもピンとこないなと思った方は第2回で紹介しているブログ・本からじっくり進めていきましょう。

大丈夫、記事は逃げません(消える可能性はあるけど…)。

特選記事

ほとんど無害なセイバーメトリクス

難易度★★★★★

いきなり難易度マックスで申し訳ないですがこのコラム(同人誌PDF)を紹介したくてこの記事を書いているので紹介させてください。

自分なんて足元にも及ばないほどのセイバーメトリシャンが書いたマニアによるマニアのための同人誌です。

「OPS」の陰に隠れ日の目を浴びることなく自然消滅したと言える「OXS」。

検索してもまるで引っかからない「MLV」。

恐らくこの記事を見るほどセイバーメトリクスに興味のある方でもご存じな方は5%もいないのではないでしょうか。

自分も全く知らなかったです。(OXSやMLVは記事の中で紹介しています)

それでもじっくり読んでみるとセイバーメトリクスの元というか、歴史や考え方を学べるいいコラムだとしみじみ思います。

特に最後の章で語っている「勝利確率帝国」というのはロマンを感じました。

最近ライブで実況・解説的な配信をしていますが見ながら今勝率何%かわかると見ている人も楽しめるのかなと思いました。

とにかくハードルは高いですがいつか見て欲しい、そしてより知られて欲しい同人誌です。

打点王・中村剛也は40打点多すぎた? 異常に多い・少ない打点の歴史から考える

難易度★☆☆☆☆

こちらは得点期待値というセイバーメトリクス根幹の概念があれば非常にとっつきやすいコラムです。

初心者の方はまずこれをどうぞ。

2019年の記事なので中村剛也選手が打点王と表記されています。

得点期待値という概念はずっとセイバーメトリクスをやっていると当たり前すぎてそれを打点に置き換えるという概念が非常に面白かったです。

本塁打の数などから打点を予想しそれを実際の打点と比較するという手法で議論。

2019年の中村剛也選手の打点ペースはやはり異常だったり、古くは今岡選手の147打点はやっぱりすごいことがわかります。

過剰な打点がわかるということは過少な打点もわかるということ。

知っている人は知っている2003年横浜の古木さんが記録した

.208 22本 37打点

という非常に奇妙な成績はどれだけ過少な打点だったのか、少し予想しながら記事を見ると面白いかと思います。

ちなみに中軸によるこの過少打点記録保持者は西武・中日に在籍したとある少し?おでこが広い名バッターによるものです。

また2012年の中日・大島選手の13打点という記録も当時は話題になりましたがこちらで見ても大記録?でした。

ストレート、2シームの変化量による効果を定量的に評価する

難易度★★★☆☆

皆さんが恐らく最も目にする機会が多いであろう直球。

その性質について細かに説明をしてくれるコラムです。

ストレートっていうて変化してるよな? そう思ったことのある方におすすめ。

シュート回転が強いとどういった性質があるのか、伸びる直球は本当に空振りを取れるのか。

また左右別で見たときの特徴の差も大きな注目ポイントです。

観戦で見るときはすぐ下で紹介する「アームアングルとフォーシーム」と合わせて考えるといいでしょう。

アームアングルとフォーシーム

難易度★★☆☆☆

アームアングル、つまりは腕の角度とフォーシーム(直球)の性質にはどのような関係があるのかを説明してくれるコラムです。

腕の角度の影響について気になったことがある方は是非。

直感的に感じる「腕は高い方が縦変化は大きく横変化は小さい」

ということを数値的にはっきりと見ることができ、腕の角度からその選手の直球の特徴を理解することが促進されます。

また意外にも空振り率は腕の角度は下から投げる方が高くなるなど新たな発見もすることが出来るかも?

観戦だけでなく実践でも生かすことが出来るかもしれません。

Q.抑えやすいのどちらの投げ方でしょうか?

平成の大投手 三浦大輔

難易度★★☆☆☆

1992年から2016年まで25年間現役生活を横浜一筋で終えた大投手三浦現横浜監督の現役時代を評価するコラム。

ベイスターズファンの方は必見。そうでなくとも2000年代のプロ野球を見てた方には強くお勧めします。

今ではもう昔のことですがベイスターズは2000年代後半からプロ野球でも有数の暗黒期に突入。

その前後でも強いと言える時代が5年ほどしかなかった球団で投げぬいた男の凄さを解説しています。

ハマスタという投手に不利な環境、ボロボロの野手陣。

そんな近年の投手の中で最も過酷な環境にいたと言える投手が積み重ねた「価値」を是非見て欲しいです。

またこのコラムから球場やバックの守備が関与する防御率の非合理性というか理不尽さもわかるのかなと思います。

そんな環境にいたのにFAでも横浜に残留、果ては監督までする番長はマジで「男」すぎる。

このコラムのおかげで自分は三浦大輔さんがめっちゃ好きなので監督として報われて欲しいです。

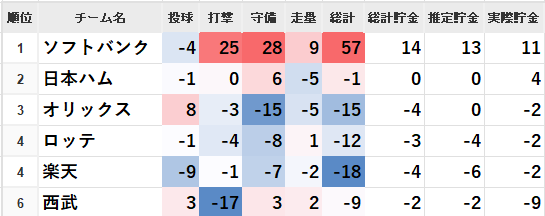

ピタゴラス勝率(※)を用いた采配評価の妥当性の検討

難易度★★☆☆☆

近年では得失点差が貯金(借金)の数と相関するということが広く知られており

「実際の貯金数と推定貯金数を比較する」ということも行われるようになってきました。

最近の自分の投稿でも行いましたしチームの戦力を見るという面では非常に優れている手法だと思います。

ただそれと同時に実際の貯金数と推定貯金数が乖離した場合

「監督が無能だからこの乖離が起きた」

と考えてしまう人も発生しており新たな批判、もっと悪くなり誹謗中傷の種になってしまっている可能性も‥。

その批判が本当に妥当なのか気になる人は是非このコラムを読んで欲しいです。

監督によってその乖離が起きているのかを解明し乖離の原因について解説してくれています。

つい批判というものはしがちになりますが一度冷静に、その批判が妥当か考える機会はあってもいいでしょう。

※ピタゴラス勝率

ピタゴラス勝率とは得失点差(正確には得点と失点)から推定された勝率のこと。

得失点差から貯金数(勝率)を出すのと本質的には同じ。

先発は救援よりどれくらい難しい? データで見える「1.25」という数字の差

難易度★★★☆☆

「先発は救援よりも難しい」「先発は救援よりも重要」

これは恐らくリトルリーグからMLBまで言われていることです。

ただ実際にどれほどの差があるか定量的に検討されたことはありませんからどれほどの差があるかは長らく疑問でした。

このコラムはそんな疑問を解消してくれています。

実際の数値は多少変動するでしょうが他の階級のリーグでも同じことを考えることが出来るため実際の運用にも活かせるかもしれません。

MLBで流行の球種、スイーパーとは

難易度★★★★★

大谷翔平選手が多く投げたことで日本での注目が増した感があるスイーパー(※)。

ただ実際にどんな球種なのか知っている方はそこまで多くはないのではないでしょうか?

そんなスイーパーを知りたいと思っている方におススメ。

このコラムではスイーパーはどんな特徴を持った球種なのか。

またなぜ打たれにくいのかということを解説してくれています。

さらに投げ方についても非常に詳細に解説してくれています。

「縫い目効果」というかなり高度な理論で説明されているので読むのは少し大変かもしれません。

ただこれを読み切れれば「縫い目効果」については9割OKと言えるほど。

またもしスイーパーを投げたい方がいるなら大変参考になると思います。

※スイーパー

横に大きく曲がるスライダー。一般的なスライダーに比べ落ちず横に変化するのが特徴。

ボールの回転や変化に目を奪われすぎていないか

難易度★★☆☆☆

近年ではトラッキングシステム(※)が整備されボールの回転や変化などが詳細に見ることが出来る時代になりました。

そんな時代において改めて制球について考えようということで制球の評価について論じています。

現代の制球力とは何で評価されているのか気になる人には是非進めたい記事です。

ざっくり概要を説明してしまうと投手の投げた場所を4つのゾーンに分割。

それぞれのゾーンでの得点価値を算出することでその投手の制球力を測ろうというものです。

制球力という曖昧で数値化しにくいものを数値化する仕組みで数値がわかると非常に面白いです。

惜しむらくは一般人だと確認する手法が少ないこと‥(自分はデータ自体はあるのでデータサイト作りたい)。

ただかなり役に立つ概念だと思うので是非見てみてください。

※トラッキングシステム

ボールを観測するシステムのこと。知られているものだとスピードガンもその一種。

【SABR】なぜ今永のフォーシームは通用したのか

難易度★★☆☆☆

2024年、MLB1年目ながら大活躍した今永昇太選手の分析です。

日本時代から彼の直球は注目されていましたがMLBに移籍しさらに注目を浴びました。

そんな彼の直球をトラッキングデータ(ボールの回転数など)などから考察した記事です。

「縦の変化量が多い」

というありきたりの話だけで終わらず

「コースはどこに投げているか」

「どうしてそれを今永昇太だけが再現できるのか」

といったより深いところまで考察がされており読みごたえがあります。

何より文章も平易で画像も適度に挟まっており読みやすいです。

今永選手のファンはもちろんフィジカル的な側面に興味がある人にも見て欲しいです。

終わりに

3回にわたって私がおすすめしたい

・データサイト

・コラムサイト

・記事

について紹介してきましたがいかがだったでしょうか?

少しでも皆さんの野球ライフのお役に立っていれば嬉しい限りです。

一応10年はこの界隈にいて色んなものを見てきた中から厳選したのでいいものになった‥はずです(笑)

これら3連作が面白いと思っていただけた方は下のブログ村をポチったりXで紹介したりコメントやマシュマロで感想をくれると大変嬉しく思います。

ちなみに自分もこういった記事に触発されてセイバーメトリクス辞典なるものを書きました。

正直マニアの中のマニア向けのような記事というか解説になっているのでおすすめはしないですが読んでくれるようなマニアが増えてくれてると嬉しいなと思います。

ではではよければまた会いましょう。

↓よければポチっとして応援お願いします

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません