交流戦の謎:なぜパ・リーグがセ・リーグより強いのか~指名打者(DH)制度が生む優位性~ 2024年交流戦も予想します

交流戦

それは今年で20年目を迎えるプロ野球の伝統行事です。

そしてその存在はペナントレースを制するには欠かせないものとなっています。

実際交流戦の勝率1位となったチームは

2014年 巨人 優勝

2015年 ソフトバンク 優勝

2016年 ソフトバンク 2位

2017年 広島・ソフトバンク 共に優勝

2018年 ヤクルト 2位

2019年 ソフトバンク 2位

2021年 オリックス 優勝

2022年 ヤクルト 優勝

2023年 オリックス 優勝 (交流戦優勝はDeNA)

※2020年は新型コロナウイルスの影響で未開催

と多くの場合でペナントレースを制しています。

制せなくとも2位といい順位を獲得しており是が非でも取りたいタイトルです。

また、興行面での影響も大きく、パ・リーグは特に観客動員数が増える傾向にあります。

※データはやや古いですが…

画像は(1)より引用

このため色んな意味で影響の大きい交流戦ですが実は昔から不思議なことがあります。

それは「パ・リーグのほうがセ・リーグより強い」

ということです。

今回は交流戦が始まって20年、不思議だった現象について解説していきます。

よければ最後まで見ていってください。

ちなみに忙しい方向けにまとめると

・パ・リーグが強いのは指名打者制度があるから

・チーム全体で三振率が低く強い打球が多いため勝ちやすい

・今年は久しぶりにパ・リーグが圧倒するかも?

となります。

気になった方は是非お付き合いください。

では見ていきましょう。

交流戦のパ・リーグの勝率

まずは本当にパ・リーグのほうが強いのかを確認していきましょう。

過去10年の交流戦でのパ・リーグ、セ・リーグの勝率は以下の画像のようになります。

コロナ禍明けの2021年からは拮抗していますが、それ以前は圧倒的にパ・リーグが有利でした。

特に2015年は61勝44敗と貯金17個を荒稼ぎ。

1~5位をパ・リーグの球団で占拠しました。

画像は(2)より

近年はセ・リーグが勝ち越すこともありますが、それもパ・リーグほど圧倒的な大差をつけれていません。

貯金数にして1~2個、勝率も僅かに追い越すのみとなっています。

ここ10年での勝率は

パ・リーグ.530

セ・リーグ.470

パ・リーグが優位に運んでいると言っても過言ではないでしょう。

なぜパ・リーグのほうが強い?

ではなぜパ・リーグのほうが強いのでしょうか?

Googleで「パ・リーグ 強い なぜ」

で検索すると多くの理由が出てきます。

・親会社に差があるから

・ドラフトで大型な選手を引くことが出来ているから

・パ・リーグ打者のほうが力強いスイングをするから

などなど…

最近話題のAIに聞いてみても

と数多くの要因を述べてくれます。

※ChatGPTに聞きました

この中で1つ気になる文言がありました。

そう「DH制度」です。

考えれば当たり前のことですがパ・リーグには指名打者制度があります。

そのためパ・リーグの球団は一人多くスタメンを張れるぐらいの打力のある選手を確保しているはずです。

そのため

パ・リーグの球団はDHがない試合ではより打撃に優れた選手を選んで起用ができ、

DHがある試合ではセ・リーグの球団は普段スタメンにいない選手を起用せざるを得ない

そんな状況が出来上がります。

では実際にDH制はどれほど影響があるのでしょうか?

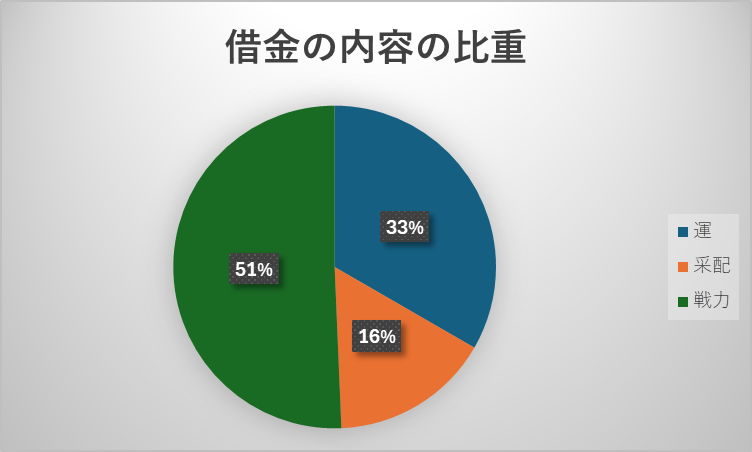

パ・リーグとセ・リーグの格差を調べた先行研究(3)によると以下のことが報告されています。

この著者はくじ引き運とDH制の2つによる影響を解析し

・くじ引き運によりパ・リーグは.002勝率を得している

・DH制を採用しているチーム、はそうでないチームに比べ.030ほど勝率が高くなる

以上のような結論を導き出しました。

予想通りパ・リーグはDH制のため専門に近い打者が入る一方でセ・リーグは控え選手が入る分が響いたようです。

場合によりますがおおよそ0.3点ほどDH制を採用しているチームのほうが取りやすくなりその分勝ちやすくなります。

2005年~2018年の間のセ・リーグの球団のXR27は

スタメンが4.92

控え選手が3.95

パ・リーグは

スタメンが4.53

DH専門選手が5.69

控え選手が約0.8倍、DH専門選手は約1.26倍スタメンの選手よりも打力がある。

ここでセ・リーグ球団にDH制が導入された場合を考える。

DH制がない試合で

DH制を採用していないチームは固定のスタメン8人

DH制を採用しているチームは打力に優れたスタメンを8人

をそれぞれ採用することができる。

同じように今度はDH制がある試合で

DH制を採用していないチームは固定のスタメン8人+控え選手

DH制を採用しているチームはスタメン8人+DH専門選手

をそれぞれ採用することができる。

このためチーム(セ・リーグ)の平均XR27は

DH制を採用してないチーム

・DH制なし 4.37

・DH制あり 4.81

DH制を採用しているチーム

・DH制なし 4.70

・DH制あり 5.06

これを対戦させると勝率はピタゴラス勝率から.525~.536とDH制を採用しているチームのほうが有利になる。

つまり上で書いたような

「パ・リーグの勝率.530」は「DH制でほぼ説明できる」

ということです。

これまで交流戦でのパ・リーグの強さについて様々な解説者が様々な考察を行ってきました。

その中で現状ではDH制で概ね説明できると言えるでしょう。

もしくは「打者のスイングが強い」などもDH制が作った恩恵なのかもしれません。

次はその「打者のスイングが強い」などの抽象的な概念が実際に数値の差として出ているのか確認していきます。

指名打者制度が生み出すリーグ間の差

ではこの項目でDH制が生み出すリーグ間の差を調べていきます。

パ・リーグの投手は速球派が多いって本当?

ストレートの球速は相手を抑えるのに非常に大切な要素です。

先行研究(4)によると球速が上がるほど相手をよく抑えることができるようになります。

DH制があるパ・リーグで投げている投手は打てる打者が多いため球速が速くなっている可能性があります。

では実際どうなのでしょうか。

比較した図が以下のようになります。以降、データは(5)より引用。

図を見てみると基本的に0以上になっている場合が多く、パ・リーグのほうが速いということがわかります。

このため「パ・リーグのほうが速球派が多いのは本当?」

という問いの答えは「Yes」となります。

良い打者が多い分、速い球を投げれないと生き残れないため、このような結果になっているのかもしれません。

パ・リーグが勝っていてもいなくても球速差は存在しているようです。

DH制によって打撃は良くなる?

続いてバッターの差について調べていきます。

打率などは守備の影響も受けてしまうのでそういった干渉がない指標、つまるところ投手と打者だけの間でのみで完結する打球の質やスイング率などで比較します。

そういった指標は年相関も高く、信頼性も高いためより採択するモチベーションが高いです。

年相関性が気になる人は(6)をどうぞ。

まずは打球の質ということでHard%(ヒットになりやすい強い打球の割合)を比較します。

比較した図が以下のようになります。

パ・リーグが圧倒していた2015~2019年までパ・リーグがかなり明確にHard%が高いことがわかります。

この差がパ・リーグとセ・リーグの差を生み出していたのかもしれません。

続いて三振率(K%)です。

K%は以下のような差になりました。

基本的にはやはり投手の代わりに指名打者が入る分パ・リーグのほうが低めです。

ただセ・リーグも奮闘している年(2014,2017,2021~2023年)はセ・リーグも拮抗する傾向があります。

続けて四球率(BB%)、スイングする割合(Swing%)、空振りしない割合(Contact%)について見ていきます。

・BB%はほとんどの年でパ・リーグが優位

・Swing%は近年は特にパ・リーグが振らない傾向が強い

・Contact%は目に見えるわかりやすい傾向はない

ということが言え、またパ・リーグが圧倒していたときに明確な傾向は見えませんでした。

・Hard%、BB%、平均球速はパ・リーグのほうがほぼ一貫して大きい

・K%、スイング率もほぼ一貫してパ・リーグが低い

・パ・リーグの勝率に連動している傾向が強いのはHard%とK%

パ・リーグvsセ・リーグの勝敗(勝率)を予想してみる

1個前の項目でリーグ間の比較することでDH制による差がわかりました。

またその中でパ・リーグがよく勝っていた時期に、もしくはセ・リーグが奮闘していた時期に

特徴的な指標があることがわかりました。

「Hard%」と「K%」です。

そこで最後に今年の交流戦を占う、という意味でこれらを使って勝率の予想をしてみます。

手法としては各年の勝率と「Hard%」と「K%」を重回帰分析して勝率を「Hard%」と「K%」で説明しました。

結果としては以下のようになります。

※Hard%とK%は全試合のデータを使用

補正R2値は約0.7とそれなりに強固な回帰式で勝率を予想できることがわかりました。

各項目のP値も5%の水準を切っており有意である可能性が高くある程度信用できると言って良いでしょう。

これらをまとめるとパ・リーグの勝率推定式は

パ・リーグ勝率=0.511+1.92*difHard%-2.93*difK%

となります。(difはパ・リーグ-セ・リーグ)

パ・リーグのほうが強い打球が多く、また三振が少ないほどパ・リーグの勝率が高くなるという直感にも合う式となりました。

この式を使用すると今年のここまでのdifHard%とdifK%は

difHard%=1.7%

difK%=0.1%

と強い打球が多く、三振の割合もほとんど変わらないため

パ・リーグがかなり優位な勝率.541が記録されると予想されます。

まとめ

ここまで交流戦におけるパ・リーグとセ・リーグの差について記述してきました。

冒頭でも述べましたがまとめると

・パ・リーグが強いのは指名打者制度があるから

・チーム全体で三振率が低く強い打球が多いため勝ちやすい

・今年は久しぶりにパ・リーグが圧倒するかも?

という形になります。

交流戦でパ・リーグが優位なのはDH制によるものというところから細かい指標にまで言及。

最終的に勝率の推定までやったのは地味に初めてなのではないかと思います(笑)。

今年はパ・リーグの方に強い打球が多く、久しぶりにパ・リーグが大きく勝ち越すのではという推定結果になりましたがいかがだったでしょうか。

楽しんでいただけたなら幸いです。

セ・リーグファンの方には少し気落ちする結果になってしまったかもしれません。

ただセ・リーグが負けるのはセ・リーグが弱いからではないですし少し負け越すぐらいなら致命傷にならないと言えます。

推定ではパ・リーグは10勝8敗、セ・リーグは8勝10敗がおおよその目安になるため基準をそこにしておくと気が楽になるかもしれません。

それでは今回の記事は以上で終わりにしようと思います。

感想だったりポイントが増えるとめちゃくちゃ嬉しいのでもし面白かったと思ってくださったなら遠慮なくじゃんじゃん送ってください笑

XもやっているのでそちらでもOK

マシュマロ

https://marshmallow-qa.com/sabr_lions?t=60SaCs&utm_medium=url_text&utm_source=promotion

↓よければポチっとして応援お願いします

ではではまた次回会いましょう~~

引用

(1)東洋経済 伊藤歩 「プロ野球交流戦は球団経営の「お荷物」なのか」https://toyokeizai.net/articles/-/179226

(2)NPB公式 https://npb.jp/

(3)高知工科大学経済マネジメント学群 近藤 翔生 「日本プロ野球のリーグ格差是正可能性~ドラフト会議と DH 制度が生み出すリーグ間の実力差~」

(4)Namki 「ストレートの球速が与える影響を定量化する」https://note.com/baseball_namiki/n/n4796db73beb7

(5)1.02 Essence of Baseball https://1point02.jp/op/index.aspx

(6)Fangraph The Updated xStats And Their Year To Year Correlations

データは2024/5/26参照

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません